Die BROTDORFER KIRCHE von Herbert Kammer (1984) Mit der Mechaniker Bauernkirche hat Clemens Holzmeister neben Dominiks Böhme, Rudolf Schwarz und Emil Stefan einer der Revolutionäre der Kirchenbaukunst, schon vor mehr als 50 Jahren ein Werk geschaffen, das weithin Beachtung fand und zum Prototyp des neuen Kunstschaffens wurde (vgl. ,,Neue Saarheimat" 9 /1981). Daß Merzig mit der Brotdorfer Kirche St. Maria-Magdalena ein weiteres hochbedeutendes Werk des modernen Kirchenbaus besitzt, das Clemens Holzmeister wenig später - der Grundstein wurde am 16. Mai 1932 gelegt -geschaffen hat, ist weitgehend unbekannt. Der Architekt Clemens Holzmeister; 1886 in Tirol geboren, gehört zweifellos zu den großen Architekten der vergangenen Jahrzehnte. In der beeindruckenden Vielfalt seines Schaffens nimmt der Kirchenbau einen besonderen Rang ein. Im Verlauf seines Lebens hat er viele Kirchen gebaut und alte Kirchen erneuert. Dabei erlag er niemals der Versuchung beruflicher Routine. Jede Kirche war für ihn eine neue Herausforderung. Obwohl als Lehrer an den Akademien von Düsseldorf und Wien tätig, blieb er zeitlebens auch ein Lernender, neuen Ideen aufgeschlossen, ohne bewährtes Altes preiszugeben. Clemens Holzmeister starb hochbetagt im Alter von 97 Jahren in Hallein. Architektur und Religiosität Es ist durchaus anzunehmen, daß ein Architekt dem Auftrag, eine Kirche zu bauen, mit dem gleichen Selbstverständnis und der gleichen Selbstverständlichkeit nachkommt wie dem Bauauftrag zu irgendeinem weltlichen Gebäude. Bei Clemens Holzmeister ist das nicht vorstellbar Seine Kirchen sind religiöses Erlebnis und Bekenntnis zugleich. Das wird einmal spürbar in der Gesamtkonzeption des Bauwerkes, aber genauso, vielleicht noch eindringlicher in vielen, manchmal unscheinbaren Details. Ausgangspunkt und Zielpunkt seines Bauens ist die ganz persönliche Erfahrung von Gott und Kirche. Nur so wird auch die Hingabe und Sorgfalt verständlich, mit der er sich selbst dem kleinsten Detail bei der Baugestaltung widmet. Seine Vorstellung von Kirche orientiert sich ausschließlich an ihrer auf Gott gerichteten Funktion, nicht an ihrer historischen Größe, nicht an ihrer institutionellen Macht. Zwangsläufig entzieht sich Clemens Holzmeister zeitlich geltenden Normen der Architektur, huldigt keiner Modernität, keiner ,,Weltlichkeit" im Kirchenbau. Seine Bauten besitzen eine eigene religiöse Modernität, sind dabei keineswegs elitär und damit für viele unverständlich. Wer sich mit der Brotdorfer Kirche auseinandersetzt, wird sie auch verstehen. Das äußere Bild

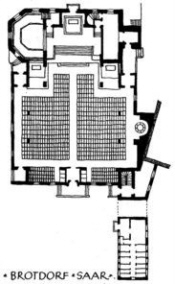

Die liturgische Bewegung (seit der Jahrhundertwende) sieht die Liturgie nicht nur als Sache des Priesters, sondern des gesamten Gottesvolkes. Die Raumgestaltung hat dem Rechnung zu tragen. Gemeinde und Altargeschehen rücken deshalb auch in Brotdorf durch ein breites, fast quadratisches Kirchenschiff einander nähen Das neue Schiff umfaßt dabei die gesamte (querstehende) Altkirche, die in seitlich gestellten (Kirchen-)chor, Altarraum und Sakristei funktional dreigeteilt wird. Keine Säulen und Stützen stören im Bereich des Schiffes den Blick nach vorn. An die Stelle des gewohnten Gewölbes tritt die Flachdecke, - in Brotdorf wie häufig bei Holzmeister aus Holz möglicherweise Ausdruck einer sachgerechten Bindung der Architektur an die sich Alte und neue Kirche-liturgische Bewegung Dem fremden Besucher fällt nicht auf, - es sei denn, man lenkt seinen Blick darauf - daß Clemens Holzmeister mit dem Bau der Brotdorfer Kirche eine besondere Aufgabe gestellt war: Eine vorhandene alte Kirche aus dem 17. Jahrhundert, die den räumlichen Anforderungen der Pfarrei nicht mehr genügte, war nicht abzureißen, sondern zu bewahren und in einen neuen Bau einzubeziehen. Diese schwierige Aufgabe hat Clemens Holzmeister in mehrfacher Hinsicht überzeugend ge entwickelnde neue Volksliturgie. Doch berechtigen diese Neuerungen - strenge vertikale und horizontale Linienführung, quadratisches Kirchenschiff -noch nicht, die Brotdorfer Kirche einer neuen Zeit zuzuordnen. Auch als modernes Gotteshaus bricht sie nicht mit der Tradition, sondern verbindet harmonisch Altes und Neues. Die Altkirche wird zum großzügigen neuen Chor (Altarraum), dem ein Schiff angefügt wird. Damit wird die alte hierarchische Ordnung - Gegenüberstellung von Priesterchor und Volksraum - spürbar Durch die Erhöhung des Chorniveaus über acht Treppenstufen verstärkt sich dieser Eindruck noch. Das Chorpodium und der Altarraum als räumlicher Zielbereich schrumpfen noch nicht zur Chornische bzw. werden noch nicht - wie heute fast selbstverständlich - Bestandteil des Volksraumes, des einen liturgischen Raumes. Die Gefahr einer störenden Schwellendifferenz sucht Clemens Holzmeister durch die Plazierung des Kirchenchores unmittelbar neben dem Altar und die Ersetzung des traditionellen Langschiffs durch das quadratische Schiff auszugleichen. Wegführung und Symbolik des Raumes Kirche ist für Holzmeister ein Weg nach vorn und nach oben in wörtlicher und übertragener religiöser Bedeutung. Bereits vor der Kirche setzt diese Wegführung ein. An keiner Stelle kann der Besucher das Gotteshaus geradewegs betreten. Stets muß er beim Eintreten einmal die Richtung ändern, um ins Innere zu gelangen. Dies ist keine architektonische Schnörkelei, sondern Zwang zur äußeren und inneren Orientierung. Der Glaube soll von der Welt Abstand gewinnen, sich sammeln und auf das Kommende einstimmen. So hatte wohl auch die Mauer, die ursprünglich vor dem Haupteingang stand, die Funktion, die Wegführung ins knere einzuleiten. Der Altar ist Raumziel und Heilsziel zugleich. Nicht nur der hochgeführte, gestufte Altarbereich (im Gegensatz zur ebenerdigen Schlichtheit des Kirchenschiffs) zwingt nach vorn und verweist in die Höhe, sondern auch dessen größere Helligkeit, die auf das indirekte Licht der Altarnische (Holzmeisters ,,Lichtturm") zurückzuführen ist.

Doch gewinnt man in Brotdorf nicht den Eindruck, daß diese negative Wirkung eingetreten ist, die den Absichten der liturgischen Reform geradezu entgegengesetzt wäre. Der Kontakt zwischen Priester und versammelter Gemeinde bleibt gewahrt. Weitere liturgische Neuerungen - der dem Schiff nähergerückte Altar, der frontal und in der Volkssprache vollzogene Dienst - haben heute das Problem gegenstandslos gemacht. Der Volksgottesdienst ist Wirklichkeit geworden. Tradition und Wandel Das Bekenntnis Clemens Holzmeister zur Tradition, zur Wahrung von Vertrautem und Bewährtem, seine Abneigung gegenüber dem radikalen Bruch werden besonders in baulichen Details sichtbar: So verzichtet er in Brotdorf noch nicht auf Seitenaltäre, die symmetrisch zur Mittelachse angeordnet sind. Die Strenge der schmucklosen Wände löst er durch Rundfenster von unterschiedlicher Größe auf, die ausschließlich die natürlichen Lichtverhältnisse des Kirchenschiffes bestimmen, da die Lichtwirkung der kleinen Rundbogenfenster in den seitlichen Führungsgängen und hinteren Nischen kaum über diese Bereiche hinausreicht. Das Bedürfnis nach Alleinsein und Konzentration vermögen weder die hinteren noch die Seitenaltarnischen zu befriedigen; denn sie trennen sich zu wenig vom Hauptraum. Offensichtlich werden auch die Nischen der Zusammenführung der ganzen Gemeinde im Volksgottesdienst untergeordnet, und ihre Funktion scheint stärker darin zu liegen, die ernste Sachlichkeit des kubischen Kirchenschiffes aufzulockern und die ungebrochene Kontinuität der Kirche baulich zu dokumentieren. Das traditionelle Erkennungszeichen schlechthin für Kirche, das Kreuz, ist überall gegenwärtig. In Form (als lateinisches, griechisches oder Tatzenkreuz) und Material ständig variierend, gerät es nicht aus dem Gesichtskreis, fordert es unaufhörlich den Gläubigen auf und heraus: Beim Betreten der Kirche in steinerner Monumentalität über dem Mitteleingang, das Rundfenster teilend; bescheidener, aber unübersehbar als Türelement der übrigen Eingänge, als Salbungskreuze in die steinernen Türpfosten des Mitteleingangs gemeißelt, als Stationszeichen des Kreuzweges, als Glasornament der Rundfenster, als Gestaltungselement des Taufbeckens, als Halterungsteil von Ampelschalen und Kerzenhaltern etc. Die Annahme scheint berechtigt, daß es kaum einen Kirchen-baumeister gibt und gegeben hat, der dem Kreuz als zentralem christlichen Dienstsymbol für Opfer und Erlösung mehr Raum eingeräumt hat als Clemens Holzmeisten Bauliche Veränderung und Bewahrung Im Laufe der Jahre wurde einiges in und an der Kirche durch bauliche und ausschmückende Maßnahmen geändert bzw. hinzugefügt. Verständlich, daß ein Architekt wie Clemens Holz-meister, der sich so leidenschaftlich mit seinem Werk identifiziert, darüber nicht immer erfreut was Andererseits wurden zu allen Zeiten Kirchen verändert und zeitlichen Notwendigkeiten angepaßt, und die Brotdorfer Kirche als Synthese von Alt- und Neubau ist selbst ein Beispiel dafün Doch in einer Zeit, deren signifikantes Merkmal der tiefgreifende Wandel in vielen Lebensbereichen ist, bedarf es des behutsamen Umgangs beim Verändern des Uberkommenen. Skepsis hat Platz gegriffen, wo allenthalben durch substantielle Eingriffe in der Vergangenheit gesündigt wurde. DieTrendwendeinjüngster Zeit überrascht nicht. Bewahren wollen, Wiederherstellung bedeuten mehr als nostalgischen Modetrend, sind Aufbegehren gegen wachsende Entfremdung und Identitätsverlust. Für die Zukunft der Brotdorfer Kirche bedeutet dies, nicht nur ihre Vergangenheit zu respektieren und zu wahren, sondern auch ihre Ursprünglichkeit, wo es möglich ist, wiederherzustellen. Dies schulden wir dem künstlerischen Vermächtnis Clemens Holzmeisters, dem architektonischen Wagnis und der liturgischen Aufgeschlossenheit der Brotdorfer; die diese Kirche vor fünfzig Jahren erbauten, und all denen, die sich heute mit ihr identifizieren. |